钱学森当年历经千难万险归国的传奇,与女儿钱永真在美国落地生根的人生轨迹,形成了强烈的时代反差,一度引发诸多议论。

事实上,这位科学巨匠之女留居海外的选择,绝非 “背叛” 二字所能简单定义,其背后蕴含着复杂的时代语境与个人考量。

一、我父亲是钱学森,但这和我有什么关系?

1950年,钱永真在加州出生,父亲是加州理工的明星教授,母亲是才华横溢的歌唱家,她童年的房子不大,却像个小小的联合国,挤满了世界各地的学者名流。

可这份热闹,总被一种无形的恐惧笼罩,她记得最清楚的,是持枪的移民局探员闯进家里的画面,还有父母脸上那抹不去的忧虑。

直到1955年,她五岁,全家登上了“克利夫兰总统号”轮船,她不懂政治,只记得船开了很久,久到大海成了唯一的风景,她还记得,踏上中国的土地后,父母的笑容变多了。

家,搬进了一个中式院落,远没有美国的大,但再也没有不速之客,再也没有恐惧。

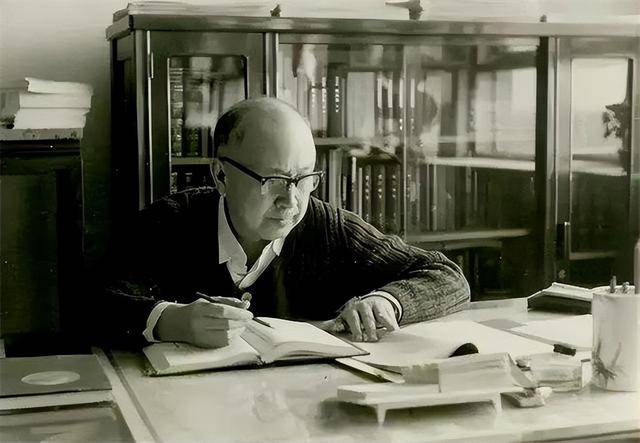

父亲成了一个神秘的“上班族”,每天早出晚归,深夜书房的灯还亮着,桌上堆满写着天书的稿纸,母亲总会拉着她的手,小声说:“别去打扰爸爸,他在为国家做大事。”

“国家大事”是什么?她不懂,她只知道,父亲是伟大的,是重要的,但这份伟大,像一堵密不透风的墙,把父亲和她隔开了。

她活在父亲巨大的光环下,内心却只想找一条属于自己的小路,悄悄溜走。

二、在稻田里,她没想过造火箭,只想当个好护士

钱永真的青春,没能安稳地坐在教室里,特殊年代,课本被扔到一边,她的课堂换成了广阔的稻田。

她成了一名“工农兵”学员,因为父亲的身份,她被“照顾”了,没被派去更远更苦的地方,但她依然在田埂上挥汗如雨,后来又进了工农兵学校学医护,在医院穿梭了好几年。

她以为,自己这辈子,大概就是个护士了,这没什么不好,平凡,踏实,离父亲那个高深莫测的世界很远,让她感到安全。

造火箭?发射卫星?那些词汇听起来就像天外来音,和病房里的输液瓶、田地里的泥土香,完全是两个次元的东西。

直到1978年,改变命运的齿轮开始转动,高考恢复,国门重开,她心里那条被现实堵死的小路,似乎又透进了一丝光。

三、我爸造火箭为不挨打,我搞教育为不被误解

1982年,钱永真收拾行囊,飞往了她出生的国家,这一次,她不再是懵懂的孩童,而是加州大学洛杉矶分校的一名留学生。

有美国同学半开玩笑地问她:“听说中国的火箭,都是你们用算盘算出来的?”

这个问题刺痛了她,她想起父亲当年在麻省理工,用几乎满分的成绩狠狠回击了那些“中国人学不好航空”的偏见,原来,跨越几十年,这种傲慢与无知依然存在。

她没有像父亲一样投身航天,用硬核科技去反击。她选了教育学。

这个选择,外人看来是“背离”,在她心里却是“继承”,父亲晚年常说,“培养人才比造几个火箭导弹更重要”,她把这句话听了进去。

母亲的音乐天赋给了她艺术的种子,父亲的执着给了她攻克难关的毅力,她像海绵一样,迅速融入美国的教育环境。

八十年代的美国,音乐教育充满了自由和想象力,这深深吸引了她,她找到了自己的战场。

如果说,父亲造火箭,是为了让中国在世界上挺直腰杆,不挨打,那她搞教育,就是想让世界摘下有色眼镜,真正看懂中国,不再误解。

四、她留在美国,却把家变成了中国的最小领事馆

1988年,钱永真在美国结婚,嫁给了沈德奋,生下一个可爱的儿子,她事业安定,家庭美满,最终做出了那个让很多人不解的决定——定居美国。

钱学森回国,千难万险,钱永真旅美,顺理成章,这巨大的反差,让她背上了无数议论。

但她没空去辩解,她把自己的家,变成了中国的“最小领事馆”。

她坚持只跟儿子说中文,反复给他讲一个故事:你的姥爷,当年在美国是如何被非法扣押五年,像犯人一样被监视。

她不是在灌输仇恨,而是在儿子的心里埋下一颗种子——我们这个民族,曾经弱小到连顶尖的科学家都保护不了,所以,你必须强大。

她把自己的工作,变成了中美交流的一座桥,她发起“中美教育创新协会”,把中国学校的纪录片带给美国学生看,把父亲当年顶着压力搞科研的影像放给美国孩子看。

她亲自讲解,告诉他们,姥爷说的“航天是接力赛”,需要一代代人往前跑,她还拉着美国学者,去中国的乡村学校支教,也帮着中国的学生,到美国学习最前沿的理念。

她的战场,不在戈壁,不在发射场,她的战场,在教室里,在报告厅里,在人心与人心的沟通之间。

五、接力棒传下去了,赛道,换了一条

人到中年,钱永真愈发觉得,传承比什么都重要,她一遍遍带儿子回国,让他亲眼看,亲耳听,亲身感受祖父那句“五年归国路,十年两弹成”背后,是怎样的千钧之重。

儿子对姥爷的崇拜,不再是听来的故事,而是刻进骨血的情感,2020年,儿子考入加州大学,选了能源工程专业。

开学前,钱永真特意带他去参观钱学森图书馆,站在祖父的照片前,她对儿子说:“你姥爷当年放弃一切回国,是为了让中国不再受欺负。

我选择留在美国,是为了让外面的人更好地了解中国,现在你学新能源,也要像他一样,用你的科技去守护我们的国家,这是你的责任。”

信息来源:《中国新闻网》

信息来源:《中国新闻网》

她也越来越多地出现在公众面前,不是为了自己,而是为了父亲的精神。

她展出父亲的私人信件,告诫年轻人“创新不是抄作业”,她设立“钱学森青年奖学金”,资助那些和父亲一样,有志于用科技改变世界的年轻人。

她的兄长钱永刚循着父亲的足迹投身科研领域,而她却选择了另一条人生轨迹。

父女两代人,一个在故土深耕不辍,一个于海外开枝散叶 —— 尽管人生路径迥异,但那份源自血脉的家国根系,始终深植于同一片土地,在不同的时空维度中诠释着对根脉的守望与传承。返回搜狐,查看更多