|

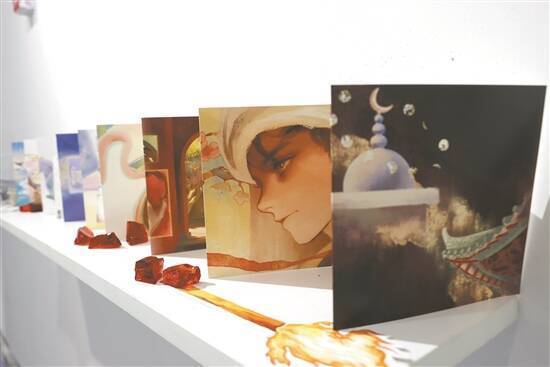

《三间寻蕃记——广州蕃坊探索空间设计》部分成果 |

文/羊城晚报记者 何文涛 朱绍杰 图/受访者提供

日前,一年一度的广州美术学院毕业展火热启幕。大学城校区美术馆开馆不到半小时便人流如潮,市民游客纷纷慕名前来观展,欣赏广美学子的毕业设计作品。

在视觉艺术设计学院“看见海丝路——重拾文化遗产2.0”展览现场,艺术与科技专业的本科毕业生们用新意百出的创作方式打破博物馆的围墙,在历史语境中“玩转”时空。

创意设计突破博物馆传统边界

展览的主要指导老师,广州美术学院视觉艺术设计学院副教授、信息与空间教研中心主任曹国媛告诉记者,整个展览秉持的核心理念是“生态博物馆”,强调将整个社区及其自然环境、文化遗产视为一个整体的“活态博物馆”。

在作品指导过程中,曹国媛鼓励学生不断创新设计思路来突破传统博物馆“建筑+藏品”的物理边界。

毕业生蔡紫茜在展览现场依次拉开菜筐,给市民游客讲解她的毕设作品《“海”是要买菜——海丝食物文化交流展览》,介绍她和小伙伴们是如何把博物馆搬进菜市场的。

蔡紫茜和记者分享了他们的创作历程,为了让海丝饮食文化的历史叙事能够完美融入当代的市井烟火气,他们在菜市场“蹲点”了很长时间,分析了解顾客、摊主等不同群体的价值需求,掌握每天人流潮汐的变化规律。

呈现多维立体的海丝文化主题

曹国媛表示:“这些作品分别从不同的视角呈现出多维立体的海丝文化主题,不仅打破了博物馆的围墙,把博物馆搬进了各种场域,还打破了以视觉为核心的传统观展体验。”

《三间寻蕃记——广州蕃坊探索空间设计》精美的文创设计吸引了现场年轻游客的关注。毕业生杨瑞琳介绍道:“这个作品根据真实史料,讲述了一位年轻的阿拉伯商人阿蒲,结识心仪的中国女子,并智破怀圣寺金鸡悬案的故事。”

而这个故事并不只停留于画面呈现和口头讲述,杨瑞琳和其余两位同学根据越秀区光塔街道的空间布局,依托怀圣寺、光塔、五仙观等历史遗存形成的文化地标,通过交互道具让体验者可以在现实场景中实现叙事互动。

从“虚题虚做”到“真题真做”

作为展览主要指导老师的李晓媛博士也向记者分享了近几年来她所感受到的毕业展变化:“以往学生选题多是个性化抽象议题,容易陷入难以走出校园和社会接轨的尴尬困境,悬在空中难以落地,‘虚题虚做’。而现在我们愈发鼓励学生真正关注社会现实问题,并能够运用自身专业所学给出自己的思考与回应。”

现场几乎每件毕设作品都实现了和社会力量合作对接,甚至部分作品已经落地,做到“真题真做”。

正如广州美术学院党委书记林蓝在今年毕业季来临之际向广美学子们所叮嘱的:“学校赋予同学们的不仅是技法与知识,更是一种以艺术直面生活、对话时代的勇气。”